|

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

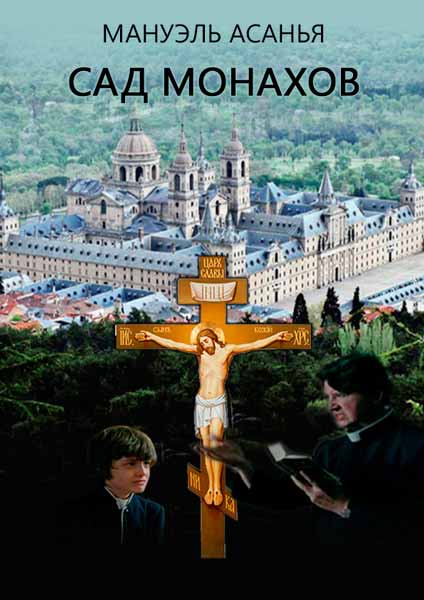

В небольшом городе Эльче, что находится в Валенсии, на пересечении улиц Маркиза Молина и Маэстро Серрано висит мемориальная доска с надписью: «Dichoso el que muere antes de haber enseñado el limite de su grandeza» (Блажен кто умирает раньше, чем выкажет пределы своего величия». Эти слова принадлежат Мануэлью Асаньа Диасу, автору предлагаемой вашему вниманию повести «Сад монахов». Мануэль Асанья, противоречивая фигура в истории Испании. Он президент Второй республики Испании, политик, писатель, драматург. В разгар гражданской войны 18 июля 1938 года Асанья выступил с речью в мэрии Барселоны вошедшей в историю под названием «Три «P» - Paz, Piedad, Perdón (Мир, милосердие, прощение), в которой президент призывал противоборствующие стороны к миру, однако не был услышан ни той, ни другой стороной. Гражданская война достигла своего апогея, и каждой из сторон казалось, что вот еще одно усилие и победа будет за ней. О каком мире и милосердии можно тогда говорить. Не случайно обе стороны в одинаковой степени ненавидели автора призыва к миру, так и не примкнувшего ни к одной из сторон конфликта и вынужденного через полгода покинуть Родину, подав в отставку со своего поста.

Мануэль Асанья-и-Диас (Manuel Azaña y Díaz) родился 10 января 1880 года в городке Алкала в провинции Мадрид, в состоятельной семье сельских буржуа. Рано осиротел, воспитывался у родственников. «В доме царят бездушие, нескончаемая брань, мрачное сиротство», - так описывает свое тогдашнее положение Асанья. Не лучше обстояло дело и в местной школе, куда был он отдан на учебу. Здесь господствовала палочная система, монотонная зубрежка. «Над Комментариями Юлия Цезаря ученики проливали слез больше, чем сам полководец пролил крови на земле Галлии» - писал Асанья. Об учителях он пишет, - «это были случайные люди, глумящиеся над неподатливой детворой, или подвергающие их наказанию, если злость за неудавшуюся жизнь внезапно ударяла в голову».

Вскоре родные устроили мальчика в монастырскую школу ордена августинцев в Эскориале. Это были трудные годы становления личности, характера, индивидуальности Асаньи. Обо всем этом Асанья и пишет в своей повести. За годы учебы его религиозные воззрения претерпевают существенные изменения – от экзальтации всего, что связано с верой до полного отказа от религии и уходом из школы.

Асанья уезжает в Мадрид, где проводит праздную жизнь, граничащую с распутством. Вскоре поступает в университет Сарагосы и оканчивает его в 1897 году со степенью лиценциата. В 1900 году защищает докторскую диссертацию в Центральном университете Мадрида и получает степень доктора права. Работает помощником адвоката, затем чиновником в Палате регистрации и нотариата.

Первая мировая война застает молодого правоведа во Франции, куда он уехал в 1910 году продолжить свое образование. Асанья не остается в стороне от событий, он работает военным корреспондентом. После войны возвращается в Испанию и начинает заниматься политической деятельностью. Первые шаги на этом поприще оказались не очень удачными, ему даже не удалось стать депутатом Кортесов.

Он занимается журналистикой. Был редактором журнала «Pluma» (Перо) и «España» (Испания). Одновременно много пишет. В 20-е годы становится известным писателем. В 1926 году он удостоен Национальной премии по литературе за повесть «Жизнь Хуана Валеры». Она была издана в 1957 году в Советском Союзе. Тогда же выходит в свет его повесть «El Jardín de los frailes» (Сад монахов) и позже уже в 1934 году повесть «La invención del Quijote y otros ensayos» (Находчивость Кихота другие его испытания). Одновременно Асанья переводит Джорджа Борроу, Бертрана Рассела, Стендаля, пишет критические статьи по литературе.

В 1926 году Асанья один из создателей партии «Республиканское действие» основной задачей, которой является борьба с монархией. В апреле 1930 года после свержения монархии Мануэль Асанья становится военным министром, а с октября того же года по сентябрь 1933 года премьер-министром. Правительство Асаньи проводит аграрную реформу и реформу образования, в рамках последней в Конституцию был внесен пункт об отделении церкви от государства и школы от церкви. Это позволило открыть в стране большое количество светских школ. Была проведена реформа в армии, сокращенны генеральские должности, закрыты ряд военных образовательных учреждений, в том числе военная академия в Сарагосе, которой руководил Франциско Франко, будущий глава мятежником и вождь Испании.

В ноябре 1933 года левоцентристкие силы возглавляемые Асаньей потерпели поражение на выборах и он ненадолго уходит из политики. Пишет книгу «Во власти и в оппозиции». Основывает новую Левореспубликанскую партию. Арестован по обвинению в призыве к восстанию в Барселоне с целью создания независимого государства и вскоре освобожден судом. Эти события он описывает в новой книге «Мое восстание в Барселоне».

В феврале 1936 года на выборах одержал победу Народный фронт, одним из лидеров которого был Мануэль Асанья. Ему предложили пост премьер-министра в правительстве, который он занимал до мая 1936 года, когда стал президентом Испании. В июле 1936 года начинается Гражданская война. Должность президента стала номинальной. Асанья не мог влиять на положение дел. Он не смог найти общий язык с премьерами-социалистами. В это время пишет книгу «La velada en Benicarló» (Вечер в Беникарло) в которой описывает конфликты в правящей верхушке мешающих единству республиканцев.

18 июля 1938 года он выступает с речью в мэрии Барселоны, (с которой мы начали экскурс в его биографию), в которой требовал перемирия и выступил с лозунгом «Мир, милосердие, прощение». Однако не был услышан. В феврале 1939 года республиканцы уступили Каталонию мятежникам Франко и Асанья эмигрирует во Францию, где скончался в ноябре 1940 года он тяжелой болезни.

Примечательно, что перед смертью Асанья попросил причащения и епископ Монтабана, небольшого городка расположенного недалеко от Тулузы причастил Мануэлья Асанью, вернув его этим актом в лоно церкви, которую взбунтовавшись, он покинул еще в годы своей юности. Об этом писатель подробно пишет в своей повести «Сад монахов».

Сад монахов это не вымышленное автором место, а действительно существующий и поныне сад, образец парковой архитектуры 18 века, примыкающий к Эскориалу с южной и восточной сторон и состоит из трех частей, общее название которых «Королевский сад». Сад, у Галереи выздоравливающих называется – «Сад выздоравливающих». Он предназначался для прогулок больных школяров. Та часть сада, что примыкает к стенам монастыря, называется «Сад монахов». И, наконец, третья часть сада находится под окнами резиденции короля и поэтому называется «Сад короля». Последний был закрыт стеной от других садов, хотя имел проход с аркой, по которому можно было в него попасть и монахам.

Асанья, выросший в сельской среде очень любил природу. В свободные от учебы часы, когда другие школяры резвились в играх, он предпочитал уходить в окрестные поля, лес, а чаще всего в сад. Здесь он мечтал, раздумывал, репетировал свои речи для диспутов. Саду он поверял свои секреты и чаяния, спрашивал совета, принимал важные для себя решения. Сад играл важную роль в жизни юного Асаньи и, не случайно вернувшись в Эскориал через несколько лет после своего ухода, он вновь ведет нас в Сад монахов.

Повесть посвящена юным годам проведенных в школе августинцев в Эскориале. Писатель подробно описывает состояние подростка в условиях жесткого религиозного воспитания. Этого, в конечном итоге, не выдерживает свободолюбивая натура Асаньи и он порывает и с религией, и со школой. В книге описываются переживания связанные с переходным периодом, пробуждение чувства прекрасного. Много внимания уделяет автор пейзажу, который становится яркой декорацией к его тексту. Не обошел автор вниманием и тему испанского патриотизма, историю своей страны горячо любимой им Испании.

Книга «Сад монахов» предназначена, прежде всего, для думающего читателя, она описывает не приключение или любовные сцены, а судьбу молодого человека, стоящего перед выбором, кем и каким быть. Автор ставит и дает ответы на важные вопросы религии и религиозности, патриотизма и национализма, образования, истории официальной и реальной, милосердия и гуманизма.

Пролог

Добрая часть Сада монахов была опубликована, с некоторыми сокращениями, в журнале «Ла Плума», еще шесть лет назад, так что это уже старое произведение. Прежде, чем оно полностью устарело я, не без робости, издал ее отдельной книгой. Каких-либо причин прерывать работу над повестью в процессе ее написания у меня не было, как и нет сожаления от ее публикации, если вообще таковое необходимо для появления книги. Я только хотел открыть друзьям, оказавшим мне честь прочитать ее, тайну обезличенной исповеди. От друзей я требую слишком многого, включая, читать книги, а не охаивать их. Вместе с тем, надеюсь, что эта книга поможет им в жизни.

Когда критическое отношение к жизни преобладает над человечностью, то молодой человек непременно потерпит неудачу, если трудные и серьезные невзгоды жизни накладываются на легкомысленные развлечения в школе. Подобное происходит в моем рассказе. Набрасывая план содержания, я думал, что это будет нечто личное и, не ссылаясь на отсутствие литературного таланта (с этого ли надо начинать), просто, стал записывать свои воспоминания. Я ни в чем в них не признаюсь. Они, как лучи отраженные от далеких облаков, которые рассеявшись, уже никогда не соберутся вместе, в прежнем положении. Эта книга безучастная ревизия прошлого, монолог неизвестного заключенного. У него нет имени и лица. Он, просто символ. Тому, кто намерен потратить свое милостивое внимание для чтения этой книги с пользой для себя, не стоит сосредотачиваться на этом символе. Разумеется, нелегко будет понять его смысл, суть которого состоит в том, что в нем вы узнаете некоторых своих одноклассников по школе.

Я поставил себе главную цель – быть преданным своему делу, считаясь при этом, ценой своего самолюбия, с чувствами юноши 15-20 лет, его неумелым и непонятным мышлением, такого напора и напряжения, которые бы в другой душе могли привести к трагическим последствиям. Мне он не по нраву, со своей склонностью к эгоизму и прошедшему времени. Мне жаль эту искреннюю молодежь, невежественную в своей добродетели, думающей только об утехах, в которых кроется корень их будущих неудач.

Больше ничего не скажу. Кто не лелеет надежду, что пишет для смышленых людей!

Мадрид, декабрь 1926 год

Сиприано Ривасу Черифу[Коллега, друг и брат жены Мануэлья Асаньи.]

I

Впервые я услышал о Шлегелях[Братья Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель (1772—1829) — немецкий писатель и поэт, критик, философ, лингвист и Август Вильгельм фон Шлегель (1767—1845) — знаменитый немецкий критик, историк литературы и поэт-переводчик], в Верхнем Эскориале, в один из осенних вечеров, лет так двадцать назад. Это были не соседские сплетни Сан-Лоренцо. Говорили о них в низком, холодном помещении, где мы, два десятка подростков, сидящих за сосновыми партами, все еще липких от краски, принимали обряд литературной инициации. Взгромоздившийся на трибуну молодой монах, с бледным лицом, большим ртом и неровными зубами, орлиным носом и глазами навыкат в красных прожилках, давал выход своему богатому красноречию. Голос его был неуверенный, охрипший и осевший, но вскоре зазвучал пронзительно и резко, как у петухов, он брызгал слюной, и давился словами, которые, запинаясь, вылетали из его рта. Это был отец Бланко, один из наиболее крепких побегов, которые дало в наше время престарелое древо августинцев.

В темной классной комнате пепельный ноябрьский свет наводил сонливость. В это время повседневная усталость уже давала себя знать. Мы прилагали усилие, чтобы наше внимание не поддавалось скуке или сну. Урок отца Бланко был, тем не менее, терпимым, как никакой другой, так как он говорил о вещах понятных и занимательных, совместимость которых с нашей личной чувственностью, на наш взгляд, была очевидной. Для своих он был литературным критиком первого порядка, и они использовали его вес в атаках на газету «Кларин», которую монахи считали оплотом нечестивости. В школе отец Бланко был балагур и шутник. Мы, студенты, называли его брат Сатир. У него начался кашель, в его зрачках горела лихорадка. Он умер несколько лет спустя, кажется в Хауха. Его «История», которую нам никогда не давали читать, на самом деле не стоила того, что о ней думали.

Наш уровень подготовки, как бакалавров, если судить по мне, был скромный. Больше всего, мы хором читали страницы из книжки Кампильо, которую я изучил еще в своей школе, в Алкалá и некоторые понятия прочно сохранились в моей памяти: «Что такое риторическая фигура? Образная форма речи». Или: «Критиковать, значить применять суждения здравого смысла в литературных и художественных произведениях». Кампильо, был один из тех профессоров-балагуров любителей подвергать учеников остротам за их счет. Он был требователен и, как поговаривали, был антиклерикалом. Когда ученики второго года обучения видели его в экзаменационной комиссии, то застывали от страха. Однако братья умиротворяли его силой пантагрюэлевского количества еды и безмерного пития. Иногда, дон Нарциссо совершал невероятные вещи. Однажды, сидя в экзаменационной комиссии, у него разболелась мозоль, он снял ботинок, возложил его на стол, достал из кармана складной нож, вырезал кусок беспокоившей его кожи и обулся удовлетворенный.

Спустя время, я встретил Кампильо в Ассоциации науки и литературы Мадрида, где он имел дурную славу. Это был дерзкий андалузец, сообразительный, изобретательный на шутки. В библиотеке была книга «Регентша»[«Регентша» - роман известного испанского писателя и литературного критика конца 19 века Леопольдо Аласа, псевдоним Кларин (Горнист).], известная заметками дона Нарциссо на ее полях. Экземпляр книги исчез, не знаю, может по распоряжению чересчур стыдливого библиотекаря или какой-нибудь любознательный библиоман сохранил ее для себя. Двое сыновей, которых имел дон Нарциссо, не унаследовали литературные способности своего отца; возможно преподобные учителя Благочестивой школы Алкалá в стенах которой они получили среднее образование, пробудили в них другие способности и они поддались в цирковые артисты.

Мои одноклассники, не имеющие прилежания больше моего, были подготовлены не лучше. Не знаю, есть ли еще у кого-нибудь такая путаница от беспорядочного чтения, какая была намешана в моей голове, в ранней юности. Мне казалось, что изучение законов, убивало мое призвание. Лишь со временем все стало на свои места. Романы Верна, Рида, Купера, пожираемые в печальном одиночестве деревенского домика омраченного столькими смертями, будили во мне бешеную жажду приключений. Я страстно любил море. Мечтал о бродячей жизни. Когда я впервые попал на Бискайский залив и увидел настоящий корабль, то чуть не умер от восторга. Со мной происходило тоже, что с сегодняшними детьми и кино; они хотят стать Фантомасом[Вымышленный персонаж, гениальный преступник, скрывающий своё лицо, один из наиболее известных антигероев французской литературы и кино. Как персонаж Фантомас создан французскими писателями Марселем Алленом и Пьером Сувестром в 1911 году.], как я хотел стать капитаном Немо.

Эта болезнь скоро прошла, мне расхотелось быть пиратом. И теперь не было уже другой отрасли знания или целесообразности способные сломить мое желание стать адвокатом. Впрочем, я по-прежнему читал, но уже без прежней цензуры. Жадно поглотил, разрушая свой внутренний покой, несколько потрясающих книг, хранящихся в библиотеке моего дедушки: Скотт, Дюма, Сью, Шатобриан, кое-что из Гюго, в переводе, и книги их испанских сподвижников. Помню, что я жил тогда в умопомрачительном мире. Этот опыт, который помог мне понять безумие Дон Кихота, пробудил мое раннее увлечение читать обо всем. Отец Бланко знал об этом. Желая выправить мой вкус, он дал мне почитать Хосе де Переда. Это было разрешенное чтение, и мы чередовали его книжками о Рокамболе, которые доставали тайком. Позже дал мне «Пепита Хименес» Хуана Валеры, но книга мне не понравилась.

— Это естественно — сказал падре. — Надо очень хорошо разбираться в испанских мистиках.

Не считая этих даров, в остальном, что касаемо чтения, нас держали на скудном пайке. История литературы сводилась к страницам книги текстов, толстого тома с основами введения в эстетику переведенных и адаптированных Левеком. «Капля росы, висящая на лепестках лилии; чистая и целомудренная поступь девушки; огромная масса океана возмущенная бурей…» и другими перлами была наполнена книга, должная нам прививать понятие о прекрасном. Падре Бланко, слыша, как мы смеемся над подобными глупостями, выходил из себя. Этот же падре, в том же году возглавил кафедру Истории Испании. Мы читали произведение Ортего и Руби, добродушного господина, непримиримого врага Филиппа II. Мне не забыть отдельные особенности его стиля: «Филипп II высадился в Англии, пил пиво, был галантен с дамами и завоевал симпатии англичан». Говорил он также о его «железной руке». Книга была в то время в двух томах: сегодня их намного больше. Или материала стало больше, или знания автора расширились с годами.

Для завершения формирования нашего духа мы изучали книгу по философии, рожденной неким профессором из Барселоны, владельца бакалейной лавки, который в свободное время варганил метафизику. Чистую ортодоксальность.

— Давайте посмотрим, юноши — вопрошал монах ― Что такое истина познания?

― «Соответствие между интеллектом и вещью» ― отвечали мы с апломбом.

Никогда больше не ступал я по земле так уверенно.

Завершил наше знакомство с азами философии томизма, монах-горец, небольшого роста, очень говорливый, слегка недоверчивый и хитроватый. Голос высокий, глаза ясные, тонкие губы, поддернутые мимолетным презрением или гневом. Очень умный, единственный монах из барчуков и, как я думаю, безусловно, самый общительный. У него был дар разговаривать с женщинами. Как наездник он был лучше, чем метафизик. Школа имела конюшню на пять или восемь лошадей, манеж и кладовку для упряжи, неплохо оборудованных. Некоторые из учащихся имели собственные седла. Конюшня, манеж и кладовка для упряжи находились в исключительном ведении падре. Там он проводил большую часть времени, выезжая верхом на Юле, гнедой кобыле чистых кровей, нервной и тонкой, которую он мало кому мог доверить.

В дни верховых прогулок, он садился на кобылу, в шляпе с загнутыми полями, полы сутаны подоткнуты под седло, накидка и капюшон развеваются по ветру, он выезжал через задние ворота в сопровождении учеников по верховой езде. Великолепное животное поднимается на дыбы, пятясь назад, и, вот, они мчатся галопом по дорогам Гвадаррамы и Вальдеморильи[Гвадаррама и Вальдеморилья города и муниципалитеты в Испании, входят в провинцию Мадрид.].

Комментарии о заслугах и достоинствах кобылы совмещались (не всегда лук должен быть натянут, советует Эзоп), с уроком метафизики. Она служила универсальным примером при толковании текстов.

— Это — объяснял падре, есть то, как если бы мы представили Юлу с восемью копытами,… поняли? Это так, как если бы я вам сказал: Юла зеленая и желтая…

Падре сидел поглощенный мыслями, положив локти на стол и обхватив лицо руками. Гам, который мы производили, не мог заставить его очнутся. Мы швырялись книгами и беретами. Некоторые, сидя на корточках, курили сигареты, неистово маша руками, чтобы разогнать дым. В очень холодные дни, один рыжий чертяка, имел обыкновение приносить пузырек со спиртом, разливал его по дощатому настилу между двумя рядами скамеек и зажигал огонь. Его соседи, споря, спешили занять место, чтобы протянуть к огню свои окоченевшие пальцы.

II

Школа, из которой я пришел, была на хорошем счету. Величественная постройка, стены осыпаются, у притолоки гранитный герб, земля у крыльца посыпана гравием, темные и сырые прямоугольные помещения. Весь двор в тени пышных и шумящих кустов лавра и дикой маслины. На возвышении, справа от директора, в шкафу, выстроилась небольшая депутация представителей царства минералов. А по левую руку, в нескольких шкафах, реторты в паутине, пробирки и трубки для опытов в штативах, все в щербинах, и множество баночек с веществами необычными и страшными, с первого взгляда казалось, что ты находишься в аптеке. Преподаватель физики – врач, ведь пришел с факультета смежного с экспериментальными науками; преподаватель арифметики и геометрии – капитан в отставке, сведущий, как военный в точных науках. Это были случайные люди, глумящиеся над неподатливой детворой, или подвергающие их наказанию, если злость за неудавшуюся жизнь внезапно ударяла в голову. Уроки идут один за другим; занятия совместные и в полный голос, чтобы через слух, материал трудный для запоминания, с помощью потока равномерно повторяющихся звуков, отложился в памяти. Под шквалом ударов палки и тумаков бестолковым внушали латинский синтаксис. Я больше видел слез льющихся над текстом Комментарий[«Комментарии о галльской войне» Гай Юлий Цезарь — В своих записках Цезарь описывает основные события Галльской войны — протекавший в несколько этапов конфликт Римской республики с галльскими племенами (58—50 до н. э.), закончившийся покорением последних.], чем сам Цезарь пролил крови на земле Галлии. Хороша же была школа: смешение голосов, тупости, дурных привычек. В школах Ордена Богородицы били розгами, а в нашей, самое большее, что получали ученики – полдюжины ударов ремнем. «Бог наказывает, но без палки», - такова была преамбула детской мудрости. Было очевидно, что учителя-миряне ближе к Богу, чем духовные лица.

Бездушие, нескончаемая брань, в доме царит мрачное сиротство. Нежная душа ребенка, жаждущая любви, начинает в этом случае, создавать кокон, куда прячет все лучшее, что у него есть в жизни, все свои устремления, благородные или нет, но пылкие, которые мир не хочет знать или унижает. В этом возрасте в сердце такое одиночество. Какое мне дело до римлян, понятию о прекрасном, или борьбе Папства с Империей? Мой героизм, это переживания связанные не с внешней сущностью и не с изучением образцов, а хождением в чащах своей души, когда это возможно; и всегда в тайне. Учителя спрашивают об истории, физике, агрономии…, но об этом лабиринте, в котором юноша блуждает на ощупь, с ужасом и тайным влечением, никогда не спросят. Кое-кому из них не мешает повесить на шею плакат с надписью: «Маска должностного лица, призванного быть отцом семейства, когда освобож-дается от службы».

И тогда юноша начинает любить себя чудовищной любовью, выдержанный в одиночестве, и погруженный в него, с чувством вины за содеянное в своих грезах. Потому что весь сорняк, который на такой почве мы увидим растущим и вызревающим, есть беспорядок, вред, недозволенное, постыдное и скрытое, о котором не следует говорить. Возможно, в основной массе они не испорчены и лишь один из них, как исключение стал чудовищем. Как это тяжело, думает человек, реально ощутивший на себе все прелести, так называемого, счастливого возраста! Выход лишь один – принять это, как есть, другого выбора нет. Но принять скрытно, полагая, что совершаешь преступление, и с угрызением совести и страхом предстать пред истоками, которые в глубине нашей человечности бурлят и очаровывают нас…!

Сколько мне приходилось примиряться в жизни, делая выбор между: любовью или искусством, жаждой знаний или дружбой, преданностью делу и самим делом, и побуждением добавить в нравственный мир творение собственных рук. Однако это было лишь способом поиска дела, но с таким юношеским напором, который тогда пугал меня, принимаемый за отраву, и который, казалось, все игнорировали не только во мне, но и во всем человечестве.

Со здравомыслием, покорностью ордену, я покончил. Я оборонялся; я был маленьким бунтарем, врагом, оказывая ордену минимальное молчаливое согласие. Я жил только для себя. Я любил много всего, но почти ничего у других людей. Любил окружающие меня вещи; любил незначительные предметы, принадлежащие мне, потому что они были бессловесные и привлекательные, и в них присутствовало нечто от меня. Я любил свои книги и место, в котором читал, его освещение и запах. Любил дом, такой страшный в сумерках, с бродящими тенями умерших, и как мне казалось, наполненный отзвуком голосов ушедших навеки. И двор, и нечто похожее на сад, среди строительного мусора, где в жаркие дни, едва садилось солнце, я наблюдал за стремительными виражами стрижей вокруг шпиля соседнего монастыря, перезвоном колоколов на мессе, голосами женщин идущих за водой к источнику у больницы, и другими отзвуками городка терзаемого тоскливым вечером.

Я мало любил людей. Мне казалось враждебным их поведение. То, что было мне более близким, было удалено от меня почти на три четверти века. Но появлялись другие герои и героини под стать мне на маленьком кладбище, прилепленному к ограде Сан Бернардо, где кедры и липы между акациями и пруд, обрамленный олеандрами, слушали летними ночами излияния нашего бреда.

В такие ночи, я ложился счастливый. Но вскоре, из алькова расположенного рядом мне уже кричали:

- Ты уже спишь?

- Еще нет!

- Что ты делаешь? Молись, Господу нашему Иисусу Христу. Если ты умрешь сейчас, то попадешь в ад! Гореть, гореть тебе вечно! На веки веков!

Было горько и так несправедливо! Я проглатывал несправедливость, она была такого же вкуса, как мои слезы. Говорю так, потому что испробовал ее горечь. Сердце мое было переполнено гордостью, ведь я был правым по отношению ко всем, я был их жертвой.

— Ты пойдешь к монахам — сказали мне, как только закончилось лето.

Я был больше удивлен, чем огорчен. Монахов я никогда не видел. Алкалá[Алкала или Алькала-де-Энарес — город в Испании, в автономном сообществе Мадрид, на реке Энарес, родина Мануэлья Асаньи.], в прошлом, был обильным рассадником известных религий. В мое время это уже был светский город, заполненный бедными канониками, которые не слишком рьяно вербовали новых сторонников, состояли в штате, но деньги зарабатывали пением в хоре магистров: «Боже, приди ко мне на помощь»… И, как другие служащие ходили на работу во второстепенные учреждения или в архив. Одни священнослужители верны своему делу, другие лишь делают вид, что следуют призыву апостолов, ловя усачей в Энаресе[Энарес (Henares) – река на которой стоит город Алкала.]. Есть среди них пьяницы и распутники. От монахов осталось небольшое количество монастырей, слава о наиболее щедрых взносах, которые им давали, и все еще свежие воспоминания об их борьбе за «чистого» короля в эпоху Фернандо VII. Для женского пола, монах был молодцом, крупного телосложения, с бородой и в сермяге, бритым черепом, нацеливающий мушкетон против французов, которые натравливали добровольцев-роялистов на «черных». И, вот это сборище, таких молодцов, основывала школы? Суровую же тюрьму мне обещают!

Со слезами расставался я с узким мирком, которым привык править; меньше всего меня беспокоило, где я буду пребывать. Родня прощалась со мной так, как будто бы я отправлялся на исследование Амазонки. Или начинали утешать меня, от этого, по их мнению, большого несчастья: «Это для твоего же блага. Когда вырастешь, будешь благодарить нас!»

—Эх, если бы твой дед видел это…! – прошептал один, вспоминая о заслугах моих предков, в борьбе за принятия конституции 1812 года.

В качестве компенсации мне достались лобзания монахини. Немолодая настоятельница, тщательно закрыла и укутала себя, лишь ее перезрелое лицо, выглядывало из круглой рамки, предписанной ей канонами, накрахмаленного монашеского чепца, наверное, чтобы не узрели какого качества ее недостойная плоть или наготу. Добрые монашки улыбались мне нежно. Показывая, что в груди у них не тряпичное сердце они изрыгали рыдания. Не от их страсти, а через сетку алых штор, в приемную проникали пурпурные отблески. Простившись со своими вещами, как мне казалось на пару месяцев, но, увы, никогда не увижу их больше (хотя, я так и не понял, как нас побеждает необходимость в них).

Утро я уже встретил в Эскориале, и моим первым впечатлением было, что я вступил в страну, где все необычных размеров. Меня встретил падре Вальдес, подняв очки почти на лоб, посмотрел на меня живыми прищуренными глазками и спросил:

- Почему ты учишься? По убеждению?

Я ответил со смехом, пожимая плечами. Он отвел меня в мою комнату, а затем я присоединился к четырем бездельникам, которые слушали истории о женщинах. Рассказчиком был прыщавый андалузец, он сплевывал сквозь зубы, и от него разило йодоформом.

III

Нужно быть дикарем, чтобы найти удовлетворение в студенческом товариществе. Как правило, между школярами звериные инстинкты выходят наружу и под предлогом товарищества сносятся барьеры, которые возводит воспитание, для того, чтобы жизнь в обществе была возможной. Масса учащихся очень скоро вырождается в шайку людей связанных общей подлостью. И, каждый человек, который не подвержен неизлечимой пустоте, и стремится сформировать в течение своей жизни благородное сознание, обязан, избавится от этой примитивной глупости, которая чем больше, тем менее превышает уровень бульварщины и не имеет смысла. Многие люди лелеют память о своих студенческих годах, восхваляют их сладость и возвращаются к ним с любовью в глазах, полагая, что это был золотой век их жизни. Это искажение понимания, тех, кто не находился до этого в ситуации более тяжелой, например: заключенные, они предаются воспоминаниями о юности, которую на самом деле уже потеряли, не делая различия между ее сущностью и яркими происшествиями.

Мне лично незачем хвалить школьное сообщество. Досада за попусту потраченное совместно время, горечь от заточения, отсутствие любви и вид подавленных личных чувств, выровненных под одну гребенку неизменной дисциплиной, добавляли, не знаю, сколько кислоты в мешанину различных манер и наклонностей. В миниатюрном мире размером, как капля воды насытится не труднее, чем в болоте, в котором мне пришлось жить и использовать такие смягчающие средства против жестокого обращения с человеком, как выбор и уединение.

Уединение, для окружающих, казалось подозрительным или, если хотите, странным. Более всего это касалось странной любви[Странная любовь – так в католических школах называют однополую любовь.], за что некоторые были сурово наказаны. И все же складывались маленькие сообщества, в которых их самое сладкое и сердечное держалось в тайне. Какими мотивами они руководствовались, объединяясь, я не знаю. Это не была глубокая и прочная общность, потому что я не видел, чтобы она продолжалась за стенами школы. Дружеские связи, которые я сохраняю с того времени, это уже другая дружба, измененная и привитая на старый ствол, которая вызрела в других условиях и имеет другу пробу. Мотивы, тех страстных предпочтений, были, можно сказать, случайными, так как не определялись реальным выбором. Объединение происходило на почве излишней чувствительности, было неустойчивым и несерьезным. Раздражало отсутствие возможности для встреч.

Объединялись в тесный закрытый кружок, вожак и два или три его товарища. Они появлялись вместе в бильярдной, в гимнастическом зале и в других местах отдыха. Во время загородных прогулок в Батáн или Фуэнте де лас Аренитас, когда мы садились, чтобы поесть положенную паэлью[Паэ́лья — национальное испанское (валенсийское) блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла.], они располагались отдельно от общего застолья. По вечерам они устраивали тайные встречи в какой-нибудь коморке, чтобы играть в банк или ломбер, или читать романы. Иногда, ночью, вплоть до позднего часа, особенно в хорошую погоду, опершись локтями, стояли у окна в невинном созерцании, молча, чтобы слушать концерт шумящего тополя, и флейтирующей жабы, и хмелеть от пьянящего ветерка, дующего из леса Ла Эреррия[Эррерия (La Herrería) – натуральный лес, протянувшийся по окрестностям Мадрида, в том числе рядом с Эскориалом.]. Школа, для которой эти близкие отношения являлись нарушением устоев, закрывала на них глаза, потому что на эти союзы возлагалась задача чисто оборонительная, направленная против чужеродных нравов.

Школьное сообщество учило быть осмотрительным. Нельзя было доверять сочувствен-ным порывам юнцов; вдобавок, здесь откармливался рой трутней, бездельников (сосланных в Эскориал попытать удачу на экзаменах под прикрытием призрачного воздействия монахов), людей подверженных пороку и нечистых на руку, которые пользовались единственной привилегией – быть посмешищем школы. Они брали под свою опеку бездарей, робких, женоподобных или жалких мальчиков, которые неприкаянно бродили между нами не находя дружественной поддержки. Школа принимала их за жертву; более того, над ними ежечасно смеялись, обзывали с презрением, постоянно следили за тем, чтобы никто не оказывал им помощь, которая хотя бы немного укрывала их от агрессии школяров. Было и так, что какой-нибудь живоглот или банда того же пошиба извлекали выгоду из несчастных, получая с них мзду в обмен на кажущуюся защиту от насмешек, оскорблений, каких-либо упущений или битья. Большинство попадали в такую кабалу против своей воли, из-за нехватки решимости, чтобы договориться между собой и организовать общество защиты. А другие, придурки, которых бы лечить врачам, добровольно смирялись с той жизнью, наиболее мучительной в их возрасте, из-за анормального желания казаться своим мучителям взрослым, и походить на них.

Стимулы подобного рода преобладали в школьном сообществе. Мы были предрасположены казаться бывалыми мужчинами, и не было более достойного признака мужественности, чем превосходство в сексуальном опыте. Эротизм, обостренный изоляцией, терзал воображение, выделяя его от всех других соблазнов, и школа скакала, как животное воспаленное течкой. Волнение плоти, было характерной чертой той жизни, даже тогда, когда ее удавалось победить и в этой борьбе религиозное сознание продолжало формироваться. Но то, что нас терзало, не относилось к богословию, а некоторые формы религиозной экзальтации, суровых покаяний и умерщвление плоти, о которых мы узнавали, в основании своем не были лишены ферментов похоти.

Случаев молниеносного заражения школьной безнравственностью было много, самый примечательный произошел с одним юным мадридцем голубых кровей, который приехал из Англии, где воспитывался. Он не мог произнести и двух слов на испанском языке и был наивным, как голубь. Ему было восемнадцать лет. За несколько дней он научился напиваться и браниться, как самый сильный забияка и бахвалится мерзостью своих новых привычек. Было забавно слушать, как он старается заучить на непонятном языке вновь приобретенные слова.

Уединение в келье было самым приятным средством против беспокоящих чувств, которые постоянное совместное проживание стольких молодых людей не могло не побуждать. Запереться в четырех стенах, это как выйти в другой мир, и восстановив обладание собствен-ным спокойствием, тот, кем ты был, бесконечно удалялся, душа внезапно разрасталась, и ты терял его из виду. Однако не каждому по силе вынести одиночество. Некоторые с ужасом говорили о часах, которые обязаны были провести в келье: изоляция во время учебы, а также ночью, была для них мучением. Они ходили туда-сюда по комнате, как звери в клетке, читали вслух или напевали, потому что, слыша свой голос, им казалось, что они уже не одни. Нам было знакомо также настроение, которое в изоляции способствовало появлению скуки, обостряв-шейся в этих условиях и неизлечимой. Здесь, без видимой причины появлялось недовольство, отвращение к самому себе, накапливалось день ото дня разочарование формирующейся личностью и неудачами, потому что уже заранее был осужден жизнью. Нас, не так угнетала тоска, как ярость, в которую мы впадали или, по крайней мере, были предрасположены к очень опасному раздражению и переходили от уныния к гневу по незначительному поводу. В такие дни, школа выглядела пустынной, холодной и мрачной, как никогда, а люди казались еще более высокомерными и необщительными.

Это был жестокий приступ зла, которому в той или иной степени, были подвержены все, таковы негативные последствия времени. Большое количество времени нас подавляло. Вместо того, чтобы согнуться от усталости, поднимаясь на вершину гор времени — неисчислимой массы времени, мы растрачивали его попусту. Нам надо захотеть вознестись над ним, разрушать его. Мы должны желать уничтожить время, как врага, вставшего между настоящим и неопределенным будущим, чтобы жизнь начала приобретать ценность.

Душа приобретает привычку, не считаясь с прожитым мгновением, стремительно проецироваться на будущее, не имеющего ни даты, ни названия, ни какого-либо другого значения, но являющегося открытой отдушиной от сегодняшнего дня. Вся наша система побуждала нас верить во что-либо незначительное: например, официальный механизм и смысл школьного образа жизни были направлены на то, чтобы сделать нас мужчинами, и это при абсолютной праздности нашего духа. Сомнительны намерения того, кто хочет утвердить в юноше школьную дисциплину, опираясь лишь на мягкие увещевания. Я всегда руководствовался своими внутренними убеждениями. И, как Дон Кихот, переправлялся через Эбро на лодке без руля и ветрил, много ли надо, в этом случае, чтобы разбиться. Каждую ночь перед сном мы шли в часовню, где монах нас призывал: «Положимся на Бога и возблагодарим его за полученные благодеяния!». Имей я тогда более четкое мнение, и главное, был бы более внимательным, то в эти минуты размышления привел бы неутешительные доказательства этому.

IV

В зимнюю ночь один школяр услышал слабый стук в перегородку своей комнаты. Он вылез из постели, и полуодетый прошел в соседнюю келью, в которой жил монах. Обнаружил падре, лежащим в кровати, с согнутым туловищем на пледе. На одеяле лежала открытая книга. Увядшим голосом падре сказал:

—Помоги мне, Бога ради. Я замерз, читая, и не могу разогнуться.

Школяр помог ему выпрямиться. Позвали медбрата. Брат Марселино, сияющий и улыбающийся, сделал ему растирание и падре обрел немного тепла, в котором ему отказывала его кровь. Не сразу унялся наш веселый гомон, когда на следующий день, с кафедры, тот же самый монах рассказал нам о своей неприятности. Он действительно был невероятно худым, бледным и изможденным, мы не раз думали, что он умрет, заморенный таким суровым климатом. Горькая улыбка, которая время от времени растягивалась среди его густой четырехдневной щетины, и тот взгляд унылой овцы, с которым он сопровождал рассказ о своей беде, делали его жалким и отталкивающим. Монах был сварливым, можно сказать язвительным; походил на человека сурового и угрюмого, и в общем, имел изнуренный вид. В школе его называли Хек. Не знаю, жив ли он или уже умер. Вполне вероятно, что штормовой ветер Эль Эскориала унес его и теперь он стал новым Илией, живущим в другой сфере.

Два года этот монах держал меня под хомутом своей слабо натянутой упряжи. Недомогание от болезней позволяли ему увиливать от занятий, как нерадивому школяру. Однако его личная репутация, как преподавателя канонического права, обязывала его держать себя в форме. Единоверцы считали его неоценимым специалистом по каноническому праву: но я никогда не слышал от него ничего толкового, кроме массы комментарий к небольшому тексту; тем не менее, он был усидчивым и строгим, и было видно, что читал книги намного толще, чем наши жалкие книжонки. Говорил он плохо. Речью владел не очень хорошо. Сложные предложения выходили из его рта медленно, ползуче, перемежались со словами паразитами и форшлагами, казалось, что они возвращаются опять внутрь, и он их мямлил, как бы выговаривая между позывами тошноты, это сопровождалось движением тощей руки, которая слабо болталась, как на кукле, как тряпка, свисающая с шеста. Он использовал наречие без чувства меры, например, мог сказать: «Никейский Собор, который в основном проходил в таком то году…». Между его невысказанным знанием и нашим отсутствием прилежания находилась мертвая зона, которую никто не пытался преодолеть. Падре ходил по ней, бормоча с уважением и благоговением каноны, охваченный религиозным трепетом по поводу такого великого сосуществования.

На следующий учебный год, мы заключили с монахом договор о союзе, когда он не обдуманно пришел преподавать другой предмет. Бедняга, вступив на новую стезю, не знал в какую сторону поддаться и примкнул к нашему лагерю. Симонисты, Присциллиан, Тренто, Латерно… это великие названия; а вот, Закон о Шахтах, Собрание представителей провинции, судебные тяжбы - здесь уже речь идет о государственных учреждениях. Одно и то же непреодолимое отвращение объединило нас, и поскольку мы вместе должны были пройти ту полосу невезения, то решили занять более удобную позицию: по молчаливому соглашению мы должны были заниматься административным правом столько, сколько дождя было в засушливый год. Мы отказались спускаться в классы, так как там было очень холодно: падре собирал нас в своей келье, усадив вокруг стола, он открывал очередную главу учебника. Мы, возобновляли в полголоса разговор, начатый еще в коридоре, или он начинался, какими-нибудь словами, сказанными специально монахом, которые гулко падали в полной тишине, при этом он не переставал играть роль подсадной утки, что оживляло беседу, и она продолжалась более чем один час. Темы наших разговоров согласно их значимости располагались в таком порядке: текущие события, политика, восстание на Филиппинах. Анекдотичные истории об Эскориале, слухи об августинцах, какие-нибудь байки или шутки принесенные школярами из Мадрида были пикантной частью наших рекреаций. Когда в редких случаях, ни дождь, ни ветер, ни снег, ни жара или холод, ни Сагаста, ни Дон Карлос, ни республиканцы, ни «товарищ Иглесиас», ни другие аппетитные наживки не были способны поднять разговор, то достаточно было заговорщицки произнести одно из этих слов: Рисаль, Полавиеха, Имус, а еще лучше, масоны, заключенные, автономия, чтобы падре оживлялся и, вперив в нас свой тусклый взгляд, спрашивал: «Что? Произошло, что-то новое? Что говорят?». Иногда только колокол, звавший нас на обед, прерывал коллоквиум.

—Есть, что-либо непонятного в сегодняшнем уроке? —спрашивал падре.

—Нет, сеньор, никаких.

—Тогда до завтра.

Этот преподаватель был мерзляк, поэтому ему нравилось выносить свою чахлость на солнце. В дни ранней весны, которые обычно приносит февраль, он водил нас гулять во время урока в сад монахов. Тайком, выходили за ним из школы, и по галереям, закрывавших площадь перед монастырем со стороны бульвара Тополей, добирались до сада Выздоравливающих, а затем в сад монахов. Мы уходили от холодной пустоты наших коридоров, от угрюмой обнаженности белых стен, от тоскливых звуков школы, чтобы устраивать сражения под синим небом, в местности, покрытой туманной дымкой, без всяких ограничений, под защитой тишины исходящей от одного из самых восхитительных мест в мире, где господствует испытанный временем эгоизм ящериц. Наши бесчинства с трудом могли застать врасплох этих малюсеньких животных. Раскоряченные на ограде, на сочном старом лишайнике, который произрастает на граните, они, едва почувствовав наше прибытие, стремительно бросаются в свои норки. Там будем искать их, ковыряясь в пустотах между тесаным камнем. Некоторые из них оставляли в наших пальцах часть своего хвоста; наше образование уже было достаточно широким, чтобы думать, что виляние и движения оторвавшегося хвоста — есть, как нас учили в детстве, проклятия.

Сад очаровывал в эти часы своей безмятежной радостью и покоем без намека на грусть. Покой на все это и последующее время, который внешне напоминал воскресный, когда кувыркаются непринужденно, а повседневные правила поведения отменяются. Солнце отражалось от грифельных досок, от оконных стекол, от зеркала пруда. Гранитный простенок между башнями горячий, невозмутимый и как обычно безмерный был окутан более плотным воздухом, в котором мягко дрожал свет. Воздух наполнен ароматом самшита. Вокруг было уже то великолепие, которое предвещает радость Пасхи.

Какое замечательное солнце, проникающее сквозь окна в кельи монахов, неся им столько радости и покой! Кто-то высунул свою темную фигуру, обозрел нас спокойно, и вскоре исчез. Еще один ожесточенно выдергивает из скрипки нестройные стенания. Они все в своих кельях, кто читает или медитирует, кто шагает вверх и вниз с молитвенником, закрепленным в руке, бормоча молитву. А падре Виктор в гостиной настоятеля показывает в подзорную трубу, установленную на треножник приезжим гостям окрестности Мадрида. Вскоре из монастыря доносится звон колокола. Монахи выходят из своих келий, проходят через темные крытые галереи, пересекают дворик с застекленной крышей, где установлен фонтан, откуда вода по четырем трубкам стекает в гранитную чашу, и входят в трапезную, холодную и с отвратительной едой.

У нас другой распорядок. Мы остаемся в саду. Мне нравиться растянутся на ограде, лицом к небу, руки под затылком, не двигаясь, чтобы не растрепать волосы. Садовник пропалывает землю, мягкую, парную. Слышится звон мотыги столкнувшейся с камешками. Галерея и дерево, башня и горы угрожающе наклонились. Вы, как бы парите в воздухе, а навстречу вам летит аист, который летит расширяющимися кругами, неся в клюве хворост, чтобы восстановить свое гнездо на печной трубе, а в когтях у него ветка.

V

Восторг души, возникающий от природной красоты, был способом достигнуть, вот так сразу, настоящего состояния блаженства, когда прекращается противоборство между склонностью и законом. На первый раз это противостояние закончилось в мою пользу. Преуспевая во всем, и научившись изворачиваться в той суровой жизни, я не переставал восхвалять упорство, с которым поддерживал свои надежды. Придут ли в мир люди способные в полной мере прочувствовать это, но не для того чтобы нетронутым хранить в каком-нибудь подземелье и в одиночестве наслаждаться им, как скупец пересчитывающий свое бесплодное богатство? Внешнее принуждение и людские отношения, дали мне возможность начать изучать, кто я есть, подрезать и очищать спонтанные вспышки моих побуждений. Это ограничение моей свободы было болезненным, но временным и я знал это. Сравнивая благородство своих чувств, так хорошо соизмеримых с великолепными предписаниями общества, с осторожностью и холодным равнодушием дикарей, я сделал вывод, который был результатом не моей беспомощности, а чуждой мне низости.

Других можно убедить избежать боли, оставаясь тихими, признавая принципы, основанные на подлости и разочаровании, но я не хотел даже предположить, что от моего имени будет говорить моя поруганная совесть. Подъем моей чувственной жизни, был для меня новым явлением. У меня не было никакого предыдущего опыта. И эту целомудренную силу, еще не сориентированную, я бы сумел использовать с великолепием и достоинством соответствующим ее величию и расходовать ее не более, как по своему усмотрению…. Но раньше необходимо будет подавить голос страха. Мне столько плохого говорили о демоне, сидящем внутри меня, что я был бы поражен тем, что разглядываю его в себе и восторгаюсь его посулами, настолько, что ужас сковал бы меня до корней волос, как если бы я был уже в плену неминуемого несчастья.

Причины, побуждающие меня, были жалкого свойства, но в конечном итоге, они, а не мое поведение, уменьшали страх. Более убедительной причиной того, что противнику удавалось влиять на мою совесть, была «горечь плодов страсти», кротко побуждающая меня остерегаться последующего разочарования, если я отойду от спокойной жизни, в которой состоит возможное счастье. Не так важно, что плоды невкусные, лишь бы они были спелыми. Мне отвратительно отдавать жизнь в жертву угрызению совести. И воздержание, так превозносимое, и небольшие отклонения от возбуждения, объявленные вне закона, также не приносили мне обещанного умиротворения и покоя.

Я не обладал ни духом жертвенности, ни смирением, ни чувством раскаяния. Не находил удовольствие в самоотречении, являющимся средством утешения, не обладал героизмом и не рассчитывал на награду; жесткость сердца заставляла меня быть искренним. Мне претит холодная надменность тех, кто не рискует подавить свое самолюбие. Ведя внутренний диалог, скрытый от посторонних глаз, я проложил, не заметно для себя, борозду, по которой до сегодняшнего дня я могу возноситься к истокам своей нравственности, обычно я оказывал своему внутреннему оппоненту согласие, что было достаточно для того, чтобы освободить себя от его преследования. Однако хотя вслух это не говорил, я носил, хорошо скрытую, уверенность, что все эти тюрьмы разрушатся; и если тот врожденный страх меня покидал, то тревога захватывала меня перед стремительным течением времени, которое с легкостью проходило через меня, не оставляя следа.

Какие чары вынесли меня на воздух и свет, чтобы я прервал свою рефлексию и поднял душу на такой уровень, когда стирается смысл хорошего и плохого, и уходят желания? Сила созерцания в том, что ведет к уничтожению колдовства от нежных чувств и пища для размышления тает и испаряется, оставляя нас в призрачном, бесформенном покое, в котором разрушен жизненный дуализм человека и мира. В таком растворении личности, по моему разумению, заключается не столько высшая точка жизни, сколько, напротив, способ потерять ее, уничтожить рефлексию, чтобы не останавливался взгляд на историю человека, которая с болью начинала запечатлеваться в сознании. Это был наркотик, источник непорочных наслаждений, без всяких примесей.

Чтобы наслаждаться им, я с каждым разом все больше искал возможности прикоснуться к природе и просил у нее чувственного восторга, который вызовет у меня оторопь уже не раз испытанную. Она не подчинялась покорно моим фантазиям и сдавалась тогда, когда я меньше всего ожидал этого. Иногда, более того, мои просьбы были бесполезны. Напрасно я давал волю потоку эмоций, чтобы принудить ее подчиниться мне: то таинственное единение все равно не происходило. Это было так же, как осыпать ласками статую. Тогда мой любовный потенциал обращался на что-то исключительно конкретное: оценивал формы, цвета, пропорции, ароматы, звуки, не переходя на большее.

Старательность и скрупулезность, с которой я изучал объекты, вытаскивая их из массы, куда они ранее были внедрены, помогла мне освободиться от чудовищного впечатления своей незначительности, с которой весь мир безраздельно подавлял меня. Я освободился от некоторых чувств, перенеся их на вещи. Начал населять внешний мир плодами своего воображения. Я властвовал над людьми и распоряжался ими, как материалом для своих игр, которые уже не были детскими.

Из окна своей кельи, выходившего на Бульвар Тополей, я устроил трон и оттуда изъявлял природным силам свои намерения, которых раньше им тупо не хватало. Если был грустным, то покрывал горы капюшоном из тумана или гасил шум на земном шаре одеялом из снега. Когда мое вдохновение бывало на пике, то расширял вогнутую линзу ночи. Плохое настроение вселяло в меня злой умысел, хотелось освободить неистовый ветер и позволить ему, целые дни и ночи бегать по кровлям и разрывать свою пасть воем. Мой худший творческий порыв доставлял радость дамам, а еще больше дочерям изящных дам, которые на закате солнца шли по Бульвару Тополей и возвращались по Аллее Пиний. Я набрасывал картину: лучи заходящего солнца в легком тумане, вдалеке, отблески пламени пастушьих костров, густые клубы дыма запутавшегося в деревьях, и несколько отбившихся от стада овец возвращающихся из Эрерии (лес рядом с Эскориалом) под навес в усадьбе, чтобы покормить молоком своих ягнят. Запах сгоревших дров, испарения преющих листьев, жалобное блеяние: все было готово.

— Вам нравится? — спрашивал я девушек.

— О, да! Очень! — и бросали томные взгляды на окна школы. Но меня раздражала их чрезмерное жеманство и едва мои подруги делали последний круг по саду, как картина внезапно таяла в сумерках.

По этим лазейкам моя сущность начала выходить наружу, и в этом мой большой долг перед Эскориалом, а лучше сказать, его окрестностями, где в возрасте становления прекрасных чувств, я впервые был поражен пейзажем. Творение человечества, монастырь, оставался в стороне, непостижимый, если не сказать враждебный. Мы вроде бы им восхищались, не зная хорошо почему (может за его величину), или же видели в нем причудливое творение, наполненное устаревшими замыслами, которое не оказывало на нас впечатление и мы не могли объяснить, каким образом, наш разум может извлечь из этого пользу. Назову причину, по которой был склонен смотреть на монастырь, как на огромную ошибку. Она не в том, что разум, подключаясь позже, не в состоянии вникнуть в секрет этого творения, высшего достижения человеческой изобретательности. Нам намного легче понять творения природы, и еще легче найти доступ к душе, чем понять патетическое очарование пейзажа. Но, кроме этого, мы еще обязаны рассматривать памятник с точки зрения его исторического значения, а также принимать во внимание его моральную ценность, значение которой превышает его художественную ценность. Думаю, что монастырь остался непостижимым, потому что мы подходили к его оценке с теми же критериями, что и к экспедиции Непобедимой армады.

Но, что мне делать с накопленным опытом и как использовать мои открытия, ведь, несмотря на их незначительность, они были плодом моих личных занятий? Я не знал, может они обогащали меня, или может, что еще лучше, я был, как богатый бездельник, проматывающий свои сокровища. На первое место в своей жизни, я ставил не прогулки, не полную праздность или распущенность, каким я виделся с поля, где обычно бродил, а круг своих обязанностей, от которых не мог увернуться ни под каким предлогом. Школа навязывала нам много всяких обязанностей, из которых наши души захватывали лишь те, что были связаны с религией, мы соблюдали их со священным трепетом, проникнутые христианским страхом, внушающему любому строптивому сердцу смертные страдания. Однако человек имеет душу не только для того, чтобы рисковать своей головой или крестом перед дьяволом. Это так очевидно, что наверно, поэтому мы тратили большую часть дня, чтобы всячески украсить ее, не обращая внимания на то, что этот труд не имел связи с высшей сущностью души. То же, я видел в тюрьме Алкалы, где заключенные вязали плетенки. Так, кто же я на самом деле? Ведь, машина – существо без мозга, выполнит наши работы намного точнее и с не меньшим блеском, чем мы. Но я точно не машина, ведь они облегчают нам труд и при этом не умеют обманывать.

VI

Заявляю, не без смущения, что в Эскориале я был блестящим учеником. Можно перечислить немало людей, которые из-за недостатка титулов или неправильного понимания ободряющего сочувствия, пытаются возвыситься в чужих глазах, превознося болезни, которыми они страдают. Мой недуг, которым я мог похвалиться был более серьезный, это прилежание — отравление типичное для одаренного ученика. Однако моя воспитанность и желание не брать на себя грех, испортив ложью свое прилежание, заставили меня воздержаться от подобной уловки.

Должно быть, как студент, я выглядел необычно: непринужденный, бойкий, искрящийся весельем. В бойне, которую устраивали в виде экзаменов заключающих очередной курс (целые классы приносились в жертву преподавательской клерофобии[Ненависть к духовенству] или для поддержания репутации строгих мудрецов, слишком уверенных в значимости своего предмета), я был один из двух или трех, которые спасались, и спасался со славой. Моя естественная стезя уже была заметна из тех отличных отметок и отзывов, которые я получал на наших экзаменах.

Успешный юноша побеждает в жизни, если едва выйдя из Университета, публикует огромные брошюры «О социальном положении женщины» или «Необходимость улучшать тяжелое положение трудящихся классов». Или если явно помогает в адвокатской конторе и располагает всех к себе, вытаскивая от наказания дочь, какого-нибудь болвана. И это не считая того, что по-настоящему вступит в окружение Венеры, и приобретет еще активы, среди которых обычно учитывают многочисленную толпу избирателей, связь с которой менее эфемерна, чем холодное наслаждение от брачного союза.

По какой бы стезе я не пошел шаг за шагом, не вижу связи между нашими задачами, как учащихся и теми головокружительными высотами, ожидающими нас в будущем, так как, находясь еще в начале пути, не могу видеть, что будет впереди. Но тот, кто стремился все просчитать и принимался комбинировать цели и средства, оценивал тотчас наш труд в его положительном значении. Разве это не гимнастика для ума, впитывая законы Двенадцати таблиц, Декрет Грациано и различные опровержения пантеизма, получать возможность подняться на трон деревенского касика, устроить выгодный брак, получить мандат депутата Кортесов, министерский пост. Это все ступени, следующие за высшим образованием и докторантурой на факультете, на котором начинают с разбора трудов Ирнерио[Ирнерио или Ирнериус (Irnerio o Irnerius) (1050-1130) – итальянский юрист, представитель Болонской школы права.], а заканчивают,

естественно, службой у Сагаста[Сагаста Пракседес Матео (Sagasta, Práxedes Mateo) (1827-1903) – испанский политик 19 века.] (в то время премьером был Сагаста). Вот так, всего лишь заменяем равнозначные величины, и наш дух попадает в ритм поступательного движения. Мы можем сделать и другой вывод — вне этого пути, продвижение вперед, при всех ваших стараниях, не получится, как если бы вы были прокляты Богом. Такой будет и моя судьба, таким будет вероятно и мое предназначение.

Если кто-либо из моих добрых учителей, в своей области, сравнит те обещания и эти результаты, то сможет сказать, что я свел на нет все его усилия, ведь разум служит не для поиска истины, а для того, чтобы прокладывать путь по жизни, а меня с детства поставили на колею победы. Несомненно, я предал их, опроверг самые ясные предсказания. Те годы были прожженны почем зря, и пепел их развеян. Говорю это без горечи, без исступления, невзирая на опасность, в которой находился, ведь сейчас мне только и остается, что с удовольствием вспоминать, как я спасся. Спасение мое, вопреки здравому смыслу, было осуществлено благодаря моей лени, потому что мне жаль было усилий, тем не менее, серьезного заражения, не смотря на симптомы, не было. Не могу даже похвастаться тем, что прошел через умственные трудности.

Я вышел из школы без какого-либо багажа, не от чего было мне отказываться, нечего было терять. Мне дали картонное оружие для битвы, в которую, по счастью, я и не думал вступать. Зато чувствовал себя, как рыба в воде и ничего лучшего не искал. Поговаривали, что я сошел с рельсов и, что потерялся. Пусть так и будет. Не стал я ни олигархом, ни, тем более, выдающимся человеком. Утешает то, что моя исключительная наивность скрыла от меня спектакль моего возвеличивания. Наверное, поэтому я не научился ни самокритике, ни жить изолировано от действительности. Я не святой и не юморист, и думаю, что не такой уж и глупый, чтобы не восхищаться собственным трудом. На меня большее впечатление произвел находящийся на вершине могущества Робеспьер, чем Марк Аврелий, так как я тоже серьезно относился к своим деяниям, но заранее не обеспечивал защиту, на случай взгляда на них с другой стороны. Возвышенный до ранга рупора общих глупостей, поскольку мне не хватало взлета цинизма подлецов (не умею торговаться в нужный момент), я бы произвел на свет мальчика облаченного в тогу, с апостольской гордостью, этим я бы обманывал себя, чтобы умышленно не обмануть ближнего. Это, как раз тот герой, которого я ненавижу.

Одерживая легкие победы, не могу уверенно сказать, кто кого вводил в заблуждение: я школу, идя кратчайшим путем и опираясь на память, что требовало меньше усилий, или школа меня, прощая мои низкие качества. Мне казалось тогда, что я контрабандист, который богато живет благодаря мошенничеству и производит на окружающих, не знающих истинного положения дел, хорошее впечатление. Я чувствовал дискомфорт, испытываемый тем, кто живет обремененный неприятным делом. Его лишь можно немного смягчить, отвлекая свое внимание на другие вещи и только. Для меня было пыткой, разрываться между работой и осторожностью, мало что найдется более мучительного.

Настроить душу на умственную работу, и достигнуть соизмеримого длительным усилиям вознаграждения, мне никогда не удавалось. В наших душах был опасный дисбаланс между вниманием с одной стороны, которое блуждало по воображаемым мирам, что было скучно, безрезультативно и вело к тревожным ожиданиям, и с другой – неясное желание стать на ноги и взять быка за рога. Если школа нам представляется временной приостановкой собственной жизни, то из этого следует, что необходимо приостановить и развитие культуры интеллекта. Поэтому там мы жили по принципу то, что можно сделать завтра не делай сегодня. И естественно, мы не ходили озабоченные, выпрашивая у монахов знания, и не проявляли недовольство не получая их.

Убежден, что разум действенный, нестандартный, развивающийся, страдал от такой системы лишений, аналогичной вынужденному похотливому воздержанию. Но мы были излишне ленивыми и соглашались с подобной умственной диетой. Это согласие очень хорошо сочетается с тревогой, которая возрастала в пустующем уме, но не разрушала его, а подкрепляла. Нам попросту не хватало серьезных стимулов. Немногие из нас могли обратить внимание на отсутствие знаний в наших головах. Здоровая интеллектуальная жизнь у нас не могла начаться пока мы не выйдем из школы. Все, что мы приобретали, было лишь для того, чтобы забыть это, когда станем взрослыми. Многие программы и книги, многие уроки, многие экзамены были всего лишь для того, чтобы приобрести некоторые навыки одомашненных орангутангов, навыки подобные опавшим листьям, к которым никто из нас не обратится ни разу в жизни. Те усилия, которые мы употребили, чтобы овладеть ими, были потрачены напрасно.

Наш разум был не такой уж детский, как думали монахи, на которых мы производили впечатление наивности, кротости ума, которыми на самом деле не обладали. Монахи открыто сужали поле нашей любознательности, для которой лучшим стимулом было бы поощрение исследовательской работы. Были вещи дурные, небезопасные и бесполезные, которые лучше бы нам не знать преждевременно. Суть в том, что надо было отличать науку ложную от настоящей, между ними еще двадцать веков назад был возведен барьер. Здесь, на нашей стороне, светилась правда высказанная раз и навсегда; на другой громоздились темные заблуждения. Все остальное в истории человеческой мысли оставалось вне этого. И человеку приходиться отступать в замешательстве и смущении перед таким строгим предопределением.

Мы начинали осознавать благочестивый обман и в конце концов, должны были сделать открытие подобное тому, что дети не приходят из Парижа; более того мы уже это открыли для себя, но продолжали прикидываться, что не знаем. Эта имитация невинности необходимая, чтобы спокойно дойти до конца нашего школьного пути, начинает разрушать источник духовной надежности, делая подозрительным все понятия, подкладывая мину под основы уважения к знаниям, стала последней причиной апатии и неизмеримой неудовлетворенности.

Мы научились опровергать Канта в пять пунктов, а также Гегеля, Конта и многих других. Оппонировали, атакуя ошибки подходящими возражениями: «1-ое — он противостоит учению церкви… 2-ое — прямо ведет к многобожию…», и прочие неопровержимые доводы. Позитивизм спорил с материализмом непристойными определениями. Пантеизм был отвратителен. Над евреем Спинозой мы должны смеяться! А в тот день, когда падре преподаватель Естественного Права заставил нас прочитать в наказание несколько строк из Санс дель Рио[Хулиан Санс дель Рио (Julián Sanz del Río) (1814- 1869) – испанский философ, юрист и педагог], то нас охватила опасность, которая существует для здорового разума, как для овцы, убежавшей от отары. Гегеля мы с неистовством стирали в порошок. Мы брали пример у профессора из Мадрида, который после объяснения урока, касающегося гегельянства, с большим ехидством говорил: «Так с Гегелем мы уже покончили…». Это был самый опасный враг. В доказательство тот же самый преподаватель выпаливал аргумент: «Сеньоры, Гегель был монархистом…!», а если уж падре случалось сказать, как некоторые утверждают: «Гегель – это самый мощный ум, когда-либо ходивший по земле», то это уже было большим допущением с его стороны.

Более неуступчивыми мы были к идее реставрации режимов, чем консервации вероучения. На литературных диспутах мы должны были рассуждать силлогизмами. Два раза я представал перед всей школой с защитой тезисов. Падре Бланко доверил мне первый: «Красота, как сверхчувственное качество». Тогда и начала утверждаться моя репутация. На следующий год мы приступили к публичному разбирательству судебного спора одного римского гражданина. Я представил им свои выводы. Противная сторона выстрелила по мне жестким силлогизмом. Не уступая, я крикнул:

—Ваши утверждения ошибочны![В оригинале: ¡Niego la mayor! – буквально отрицаю или не верю в большинство. В диспуте это главный намек на первое предположение силлогизма. Если кто-то говорит, что я отрицаю большинство, то он говорит, что не верит утверждению, с которого начинается рассуждение, что дискредитирует его выводы; то есть ему кажется, что аргументация ошибочна с самого начала.]

—Почему ошибочны? – возразил он растерянно. Больше в ту ночь мы не дискутировали.

VII

Сидя спиной к саду у балюстрады Галереи Выздоравливающих, падре V. украшал неуклюжими рифмами многочисленные стихи о призраках, шествиях скелетов, покаянные песнопения и другие атрибуты загробной жизни. Он был выходец из деревни, с лицом багрового цвета, приглушенным голосом, атлетического сложения, спокойным взглядом, не очень развитыми манерами с претензией на изысканность. Вид у него был стеснительный, как у парня, попавшего в новую кампанию, с долей приличной стыдливости, был полным, не смотря на возраст, и имел вид далекий от монаха заморенного воздержанием. Его скромность с трудом выдерживала дар переполняющего его здоровья и дородного тела, и он предпочел бы скрывать эти чрезмерные милости, которые ломали монастырский канон и служили причиной возмущения, лицемерного возмущения, среди распутников.

Школьники досаждали ему намеками, касающиеся кормежки, и без того багровое лицо его начинало пылать огнем. Эти насмешки причиняли ему боль, не потому что были точными, а потому что были несправедливыми и он старался доказывать, что не был рабом своего желудка. Он говорил только о серьезных вещах. Скупой на слова, опасаясь подорвать свой авторитет, он говорил, опустив глаза к долу, со стыдливостью беременной послушницы. Будучи ни раскованным, как некоторые, ни простодушным, как почти все, среди своих единоверцев он выделялся своей застенчивостью, и это было на самом деле. Но с другой стороны это было не так, если сравнивать по контрасту между его ловкостью и тем, что внушал его облик. Каждому всегда хотелось увидеть, как он, отшвырнув сутану и закатав рукава рубахи, жестами и голосом нарушающими все приличия, драл с покупателей втридорога на главной городской площади; или, как он, возвращаясь в свою деревню на обмолоте погонял крепким матом мулов. Впрочем, в подобном теле скрывалась впечатлительная душа.

В описываемое мною время, падре V., читал заупокойные стихи, выражая чувства соответствующие моменту. Охваченный вечерней жутью, он поднимал плечи, тряс руками, хмурил брови, нарушал ритм стихов, растягивая звонкие каденции, однако не решался повышать голос. До сих пор нас посещает чувство видения блуждающих останков людей в процессе перехода в мир иной. Из сада шел аромат самшита, окна келий монастыря отбрасывали блеск, из пруда исходил мерцающий свет. Ощущения разбросанные, слабые, как обломки кораблекрушения в успокоившемся после бури море. В такое время в деревенской кухне падре Y. говорили о казненных, о появлении мертвецов. Об этом же говорил и монах. Он придавал своей декламации таинственный акцент, заклиная своим приглушенным голосом строения Сан Лоренцо, заполненные светящимися саванами и воплями об искуплении грехов. Однако души, на которые ссылался падре, были важными лицами: души императоров, королей, богословов. Падре читал в Галерее Выздоравливающих «Помилуй мя Боже» (Miserere)[Miserere - (лат. умилосердись) католический 50-й псалом, начинающийся словами: miserere mei, Domine! Помилуй мя, Боже.] Нуньеса де Арке[Гаспар Нуньес де Арсе (Gaspar Núñez de Arce) (1834-1903) — испанский поэт, драматург и политический деятель.]. Воздействие от ночи, от монастыря, страх перед смертью, освобождали его эмоции, и он уже не мог втиснуть их в русло тех сказок, которые нравятся в детстве, и они выливались в самые высокие поэтические формы, принадлежащие его духу облагороженному священным саном.

Падре V. простым языком объяснял нам доступнее всех в монастыре, мы очень хорошо понимали развиваемые им идеи о смерти, искуплении и вечности. Эти понятия становились частью нашей духовной сущности и сопровождали нас с того времени постоянно и казалось, что мы не приобрели их в каком-то возрасте, а они всегда существовали в нас самих. Они оказывали на наши мышление и действия большое влияние, заставляли понимать последствия наших личных поступков в бесконечности. И прежде всего, в уверенности неизбежности наказания, осознания явления высшей силы, такой пугающей.

А мы почти еще дети, не имеющие ответственности перед миром, который защищал нас тысячами способов, в глубине души должны были выдержать тот громоподобный глас, который неизвестно откуда шел, а ты был один, и некуда было от него укрыться. Формирование чувства вины раскрепощало, делало нас взрослее, продвигало по жизни более чем, соответствовал наш возраст, и внутренне мы видели себя мужчинами. Большое количество образов имели мы для наглядности, чтобы представить себе увядание души и не пытаться, поэтому стареть преждевременно. Но и дар быстрой зрелости, когда ты мог придти к грехопадению, приводил в ужас, и было бы лучше пройтись снова по проторенному пути, задержаться в детстве, чем спешить вперед.

Ах! Это уныние юноши, убедившегося в том, что запятнал ослепительную белизну своей жизни. Представь себе, что в одно мгновение ты пустил ее по ветру; пошли ко всем чертям мысль о досаде за то, что тебе не хватает того, что могло бы быть, но не осуществилось; перенеси боль от осознания того, что ты сам вышвырнул себя из рая. Однако признание вины, есть знак мужественности, оно позволяет нам вырасти в глазах. Не раз, перестав поучать себя, я задавался вопросом: «Как я мог стать настолько скверным?». Это было лукавством, тем не менее, я находил в этом укрытие неприступное для кары, в котором можно оправдаться и где ждет тебя утомительная слава бунтаря, вцепившегося в свою пагубу и никогда не просящего прощения.

Я очень хорошо знал место, которое тщеславие занимает в списке смертных грехов, известны мне были и ее признаки. Когда оно показывалось, то усмиряло меня словами: «Да, ты можешь это, но это не для тебя, а для Него!». Я отказывался от понимания безграничной власти и увещеваний подчиняться ей, однако мысль обнаружить в глубине сердца непоколебимые душевные силы, наводила на меня страх. Других, способность к дурному сводила с ума. Будучи слишком чувствительными, они вопияли от любого дуновения. «Считаешь меня Иудой, какая разница?» — пришел сказать мне один расстроенный школяр, сжигаемый угрызениями совести. — «Хоть на крупинку, но меньше безысходность!». Он потерял надежду и все, он жил, не дерзая сбежать от врат смерти, испытывая настоящие неискупимые муки предназначенные ему свыше.

От страха перед религией многие ученики замкнулись в себе. Среди них в небольшом количестве были неверующие и верующие в целом равнодушные к вере, таковыми были почти все мы. Однако были среди них и вполне богобоязненные верующие, которые истово исполняли свой долг с бесстрастной пунктуальностью. Они были старательными и смиренными, исполнявшими все предписания и поэтому считали себя вписанными в реестр избранных. Неверующие не могли должным образом мотивировать свое отступничество, так как, не знали хорошо иврит, греческий, сирийский или арамейский языки, чтобы критиковать источники христианской вероучения. Их неверие не базировалось на философии или филологии, поэтому было спонтанным и примитивным: «Истинные язычники, — говорили о них монахи, — как будто бы Христос не явился, чтобы пострадать, в том числе и за них».

Некоторые из этого числа были отъявленными богохульниками, чем не пример для того, чтобы Провидение явило нам чудо, избрав их, для поучительного наказания. Кощунства, которыми они бахвалились, производили больше удивление, чем скандал, возможно поэтому, чудо не происходило. А может потому, что Оно не хотело дискредитировать школу или потому что другие, активно исповедующие веру, выкупали грехи этих безобразников. Религиозное рвение легко овладевает нами в юном возрасте, и став частью нашего поведения, обращается в страдание. Но пока что, никто не стремился к этому. Никого не видел я также обращающимся к вере в поисках покоя, мира и утешения. Как бы ни распространялась эта зараза, медленно или молниеносно, но причина религиозной активности крылась в ужасе, покоряющем впечатлительную душу перед удручающей очевидностью реальности загробной жизни.

Одержимый этим взглядом бросался поневоле на дорожку, усыпанную горячими углями, присоединяясь к жалкой веренице себе подобных, количество которых увеличивалось с каждым шагом по мере приближения к жерлу ада. Возможности скрыться не было, смерть блуждала рядом и швыряла беглецов снова на дорогу. Еще на пороге религиозной жизни на нас обрушивался страх. Это был страх плоти ждущей наказания уже только от одного чувства угрозы, которую непредсказуемый случай призван был сыграть с нами в наш последний час.

Что касается меня, то смерть имела для меня лишь одно значение - гибель тела, уже насытившегося физической болью, сладострастно наряженного в невинные наряды смиреной жертвы, приученного к самопожертвованию, и я буду наслаждаться чужим сочувствием, этой сладкой анестезией от воображаемой боли. Но никогда смерть не будет концом. Там начинается новое существование отличимое от настоящего двумя чертами: отсутствием свободы и неизменностью. В этом земном мире моя свобода воли была насильно подавлена тем, что я обязан был иметь твердые чувства, имеющие, вроде бы, какую-то ценность и раскрыть их было важнейшей обязанностью этой жизни. В другой жизни было не так. Если представим смерть, как силу, укладывающую в штабеля безжизненные лики и имеющую зловещий внешний вид, то значит, о будущей жизни мы сформируем картину, отображающую только ее мучения.

Умозрительное понятие божественного было для нас недоступно. Бог, как только прекращал быть Господом добродушным, с белоснежной бородой, который держал нас на руках в течение нашего детства, трансформировался в некий треугольник с глазом посередине. Из рая были изгнаны чувственные удовольствия, а вот лишения и строгости ада оставались в прежнем порядке. Основным понятным мотивом, который лежал в основе религиозного долга и вызывал к действию движущие пружины наших поступков, был страх перед ожидающими нас страданиями. На этом энергичнее всего делали акцент в своих поучениях наши наставники.

Те, в ком загоралось сильное чувство религиозного долга, были для Эскориала приманкой, для пополнения его благосостояния. В Сан Лоренцо люди обращались за Святыми Дарами для причащения, эстампами на тему Муки Христа, фотографированием покойников. В Эскориале проходили похороны, религиозные поминовения, сюда вкладывали пожертвования и вносили плату в искупление вины. Все эти вещи беспрепятственно проникали в сознание людей, обремененных одной и той же тревогой. Чувства, которыми, при этом, руководствовались люди, были те же самые, в то время я мог рассказывать о них, описывать их другой душе, как если бы меня расспрашивали о вкусе моей крови или о волне часто пробегающего под кожей и вгоняющей мое тело в жар.

Уходя далеко в своих фантазиях, я представлял, как мы сносим монастырь, чтобы установить его камни в другом порядке, например, могли бы сложить из них обелиск или усыпальницу. Сменив структуру, изменится ли что-либо, если суть остается прежней? Значимость творения снижается от благочестивых намерений. Большее значение имеет государь созидатель и забота его о душе, чем архитектор и его талант. Предназначение правителя, представая перед смертью, как предписано этой грозной машиной - церковью, учредить монастырскую школу, которая век за веком будет изливать свои мольбы в его постоянно открытую могилу. Это нужно для того чтобы его смерть была актуальна во все дни, а молитвы смягчали наше горе. Считаю необходимым даровать почившему королю, возвеличенному на просторах его великой церкви и всем покойникам его рода, которые взывают о милосердии ко всем верующим милостыню от моего сочувствия.

Во время глории[Глория (la gloria) – часть католической литургии, в которой славится Господь или человек по ком совершается месса.] императору Карлу V и его сыну Филиппу[У автора написано «группа Леони» (grupo de Leone) – статуи императора Карла V и его сына Филиппа выполненные для собора Сан-Лоренцо монастыря Эскориала миланским скульптором Леоне Леони и его сыном Помпео Леони в конце 80-90 годы 16 века.] души сдержано преклоняясь, молят их величественные статуи из бронзы, с покровов которых свечи срывают золотые лучи. На стенах базилики, вокруг черной усыпальницы, их скорбные души дрожат в пламени лучей и испускают просьбы о покое. Едва заканчивается траурная литургия, как души исчезают, переселяясь из этого мира, в их памяти воскрешается едкая брань, прозвучавшая в их адрес, едва лишь их тела охладели. И это не дает им спокойно почить в бозе. В кавернах под Эскориалом они влачат шаткое временное существование в ожидании вечного забвения, которое приходит к каждому в соответствии с положением, которое они занимали при жизни. Тела убирают с полок, где они находились непогребенными и предают земле. Как только земля их поглощает, души успокаиваются, а в базилики по ним прекращаются траурные песнопения.

VIII

Вновь прилетели аисты, а с ними пришли Сретение[Сретение (Candelaria) — Сретение Господне, Принесение во Храм. Католики отмечают 2 февраля.] и день Святого Власия[Святой Власий (San Blas) — Власий Севастийский — христианский святой, почитаемый в лике священномучеников.], все это означало, что наступил февраль и по такому поводу у нас был устроен праздник. Факт прилета птиц для нас был так же важен, как и Сретение, что же касается дня Святого Власия, то он с каждым годом становился для нас менее значимым. Могу сказать, что был свидетелем исчезновения одной из благородных школьных традиций. Святой Власий был современником римской эпохи таким же, как Святой Емилиан, Святой Мартин, Святой Факунд, имевшие восемь веков назад многочисленных почитателей, но сохранились ли таковые сегодня хотя бы несколько? А может, кто-то из святых стал покровителем провинциального города, местным авторитетом? Думаю на этот вопрос можно ответить положительно.

Святой Власий был покровителем простых селян, Бог-рубеж, между владельцами поместий и крестьянами, воздвигнутый у пшеничного поля на открытой и скудной земле. К лесным демонам обитающих в сырых местах он не имел отношения. Он был грубым, как пшеничная шелуха и упертым, что хорошо подтверждают поговорки: «В комедии, что не крестьянин тот Власий» или «Любой Власий задыхается от недостатка крутого чесночного запаха». В школе мы, кто родились на сельской земле, не понаслышке знали, кто такой Святой Власий, однако аристократы, горцы и жители приморья были в неведении о достоинствах святого и даже насмехались над его именем, поэтому ответственным за его праздник приходилось говорить о нем обиняком.